Les coureurs des bois, “neg mawon” en créole.

Le marron est un « coureur des bois », un homme qui dans sa course folle arrache sa livrée de domestique pour endosser l’ombre striée des feuillages. Sa libération procède d’un ensauvagement, d’une immersion dans la sylve (du latin « silva », racine de « sauvage ») qui fait de lui une créature sylvestre, un « feuillu ».

Dans toutes les Caraïbes, les esclaves en cavales se réfugient au coeur des forêts et dans les montagnes. On les surnomme Nèg mawon en référence au mot espagnol cimarron, désignant le bétail retourné à la vie sauvage. Dans les zones les plus reculées, la résistance s’organise. À la Barbade Boussa, chef de guerre IBO. En se révoltant, les insurgés retrouvent un nom et une identité.

Dans les montagnes de la Jamaïque, il y avait partout des communautés d’anciens esclaves qui s’étaient échappés. Ils s’étaient adaptés au territoires, ils avaient appris à cultiver la terre et ils avaient aussi appris à se battre : ils attaquaient les plantations, volaient de la poudre à canon, faisaient de nouvelles recrues et renforçaient leur communauté. C’est devenu un vrai problème pour les Britanniques. Dans les années 1720-1730, ça s’est transformé en véritable guerre. Les Britanniques craignaient même de perdre l’île.

En Grande-Terre plusieurs communautés marronnes sont signalées au XIXe siècle : dans les Grands-Fonds, à Portland et à la Pointe-desChâteaux. Mais c’est principalement au nord de la chaîne montagneuse de la Basse-Terre, dans la région des Deux-Mamelles, que ces camps sont localisés. Là existe, d’après les témoignages, une « fédération » de camps autour du plus important, celui des Mondongs ou Kellers, dominé par un chef politique. Ici la résistance se réfère à un concept. Ces chefs connus sont Mocachy vers 1818, Bonga vers 1836 et Martial vers 1840.

Xavier Tanc, exjuge de paix à la Guadeloupe, écrit en 1832 : Les nègres-marrons ont une sorte d organisation. Les camps ont entre eux des correspondances ; des mots d'ordre sont donnés par les chefs » pour par exemple les vols et les incendies. En 1802, dans son compte-rendu des opérations militaires en Guadeloupe, le général Gobert écrit au ministre, que « la révolution a considérablement augmenté le nombre des nègres marrons » et leur affluence vers les camps. de résistance des Kellers continuent au début du XIXe siècle, mais de façon beaucoup plus souterraine, étant donné le contexte de violente répression qui suit les évènements de 1802. Ils devront notamment affronter jusqu’en 1848 les sanguinaires chasses aux marrons. Vers les années 1820, ils sont tenus responsables de la grande conspiration du poison, qui a duré près de quarante ans et a touché vingt-neuf habitants sucriers des quartiers de Goyave et Petit-Bourg. On voit également les marrons participer au travail clandestin surtout après 1830, quand l’apport des esclaves de traite diminue. Ils offrent leur service aux propriétaires d’habitations, aux libres de couleur et même aux esclaves pour la culture de leur jardin. Ces marrons vers la fin de l’esclavage, font des, avec les habitations voisines, de produits et services. Ils proposent « du charbon, des poissons, des agoutis et des gommes, écrit le magistrat Tanc, et reçoivent des instruments, du tafia, du tabac, de la farine de manioc et des salaisons… Ils apprennent aussi, souvent par cette voie, quand, comment et par où les patrouilles doivent les attaquer».

Les Saramaka encore dans la forêt guyanaise noir africain.

En Jamaïque, Grandy Nanny, une Ashanty, prêtresse des marrons.

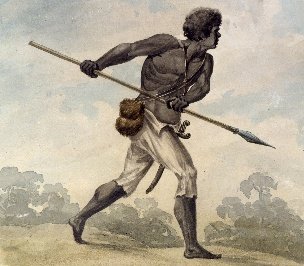

En Jamaïque, le capitaine Léonard Parkinson, chef des marrons.